Riportiamo qui di seguito l’articolo di Ada Mangano dedicato ad Alba de Céspedes.

L’ultimo incontro del gruppo di lettura Viaggi tra le righe è stato coordinato dall’autrice di questo articolo, che qui firma un approfondimento sul romanzo Quaderno proibito, libro del mese del gruppo.

Ricordiamo che il gruppo di lettura è libero: è sempre possibile partecipare agli appuntamenti.

Scrittrici italiane tra le due guerre

Alcune scrittrici italiane, che si sono affacciate sulla scena letteraria a cavallo tra le due guerre mondiali, sono state dimenticate, escluse o relegate ai margini del tradizionale canone letterario. Penso ad esempio a Fausta Cialente, Paola Masino, Gianna Manzini, Elisa Chimenti, Laudomia Bonanni. A quella generazione apartiene anche Alba de Céspedes, il suo nome è certamente più noto, anche all’estero, tuttavia su di lei ha gravato per molto tempo l’ingiusto cliché di autrice di romanzi femminili, “rosa”, o, come si direbbe oggi, di “romance”.

Leggere o rileggere oggi le sue opere consente di conoscere una parte fondamentale della storia culturale italiana, di recuperare un prezioso patrimonio di idee e di esperienze; le sue pagine ci dicono ancora tanto sulla complessa soggettività femminile, spesso rappresentata in momenti di crisi, di passaggio.

“Una persona politica”

Alba de Céspedes ha attraversato la storia del Novecento con lucidità e impegno, di sé disse: “Sono una persona politica”. La dimensione politica fu centrale nella sua vita e in quella della sua famiglia. Suo nonno aveva lottato nel 1868 per l’indipendenza di Cuba dagli Spagnoli, suo padre era stato ambasciatore e presidente di Cuba.

Per le sue posizioni antifasciste fu arrestata nel 1935 e poi nel 1939; nello stesso anno le fu annullato il premio Viareggio Repaci per Nessuno torna indietro, un romanzo corale, che ebbe un grande successo commerciale e fu tradotto e pubblicato all’estero in più di venti paesi. Il romanzo racconta la storia di otto ragazze in un pensionato romano, diverse dall’immagine femminile che la propaganda fascista proponeva, donne che patiscono il clima ipocrita e claustrofobico di quegli anni.

Alba de Cespedes dedicò tutta la vita alla scrittura in tutte le sue forme. Scrisse nel 1935 L’anima degli altri, una raccolta di diciotto racconti; romanzi come Nessuno torna indietro (1938), Dalla parte di lei (1949), Quaderno proibito uscito nel 1950 a puntate su “La Settimana Incom” e poi in volume nel 1952, Il rimorso nel 1963, La bambolona nel 1967, Nel buio della notte, ambientato a Parigi, uscì nel 1976. Compose in francese Chansons des filles de mai, poesie dedicate alle ragazze del maggio francese, protagoniste delle proteste studentesche del Sessantotto, giovani armate “di poesia e di rabbia” che cercavano di cambiare il mondo. In spagnolo è composto il suo ultimo libro autobiografico Con gran amor, rimasto incompiuto, che raccoglie memorie familiari, frammenti di storia, descrizioni di luoghi e grandi personalità di Cuba. Non meno importante è la scrittura privata, diaristica, che accompagnò tutta la vita della scrittrice.

Scrisse anche per il cinema, collaborò ad esempio alla sceneggiatura del film tratto da Nessuno torna indietro girato da Blasetti negli anni ‘40, e a quella del film di Antonioni Le Amiche del 1955.

Rilevante fu anche la sua attività di giornalista, collaborò con diverse testate, scrisse di cultura, costume, politica; per anni curò una fortunata rubrica su Epoca intitolata Dalla parte di lei.

Scrisse anche per la radio. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 fuggì da Roma, voleva “fare qualcosa per l’Italia”, si nascose nei boschi dell’Abruzzo, poi riuscì a raggiungere avventurosamente Bari che si era liberata dai Tedeschi e qui fece sentire ogni sera la sua voce nel programma L’Italia combatte a Radio Bari, prima radio libera in Italia, con lo pseudonimo di Clorinda, il nome della guerriera di La Gerusalemme liberata di Tasso. I testi di quel programma, oltre a pagine di diario e lettere della de Céspedes, sono raccolti in un volume intitolato È una donna che vi parla, stasera, edito nell’ottobre 2024 da Mondadori.

Nel difficile clima del 1944, in un’Italia distrutta e divisa, la scrittrice fondò e diresse fino al 1948 il mensile di arte, letteratura e politica, Mercurio, che contribuì alla rinascita della cultura italiana e alla sua sprovincializzazione. Nella “Premessa” al primo numero si legge: “Usciamo come da una vita subacquea. Un silenzio. Un silenzio ottuso e minaccioso s’era fatto intorno a noi [occorre dimostrare] che la notte ha pure il suo firmamento stellato [bisogna] ritrovarsi, riaffacciarsi insieme al balcone del mondo.» Sulle pagine della rivista scrissero scrittori, artisti, politici: Salvemini, Moravia, Sibilla Aleramo, Ungaretti, Montale, Natalia Ginzburg. Furono pubblicati testi, ancora inediti in Italia, di Kafka, Sartre, Hemingway, mentre Renato Guttuso si occupò dei disegni.

Di recente si è manifestato un rinnovato interesse per i libri della de Céspedes sia in Italia, anche grazie alla Mondadori che ha ripubblicato gran parte delle sue opere, sia all’estero. Nel 2023 ad esempio è stato ripubblicato in Spagna Dalla parte di lei, con il titolo Una esposa ejemplar, corredato da una postfazione di Elena Ferrante. Negli Stati Uniti le sue opere sono molto apprezzate, nel 2025 è uscito Nessuno torna indietro tradotto da Ann Goldstein, che ha tradotto anche i romanzi della Ferrante.

Dalla parte di lei e Quaderno proibito, generalmente considerati i capolavori di Alba de Céspedes, hanno molto in comune, in primo luogo la riflessione sul potere trasformativo della scrittura. Le protagoniste sono due donne che attraverso la scrittura riescono a capire meglio se stesse e il mondo e a riconquistare, sia pure con esiti diversi, integrità e senso. Nel primo romanzo Alessandra, nel silenzio della cella in cui è rinchiusa per aver ucciso inspiegabilmente il marito, riesce grazie alla scrittura a chiarire i moventi del suo gesto e a recuperare i tasselli della sua storia personale.

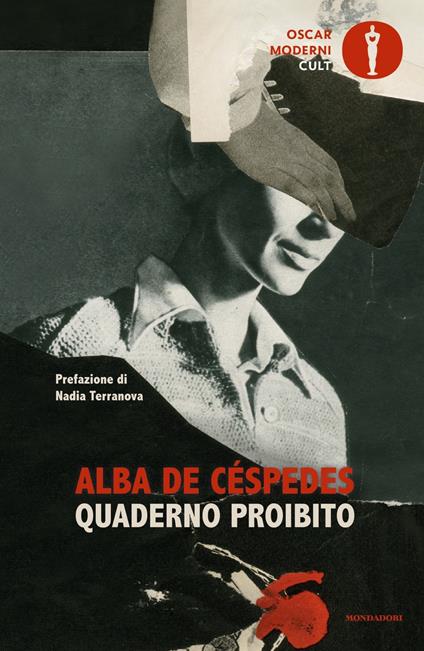

Quaderno proibito

Il tema dell’identità, un’identità mobile, contraddittoria, smarrita e poi ricercata attraverso la scrittura del diario, è centrale anche in Quaderno proibito. La protagonista, Valeria, sperimenta la forza delle parole, scrivere mette in moto la coscienza, muta i bisogni, suscita interrogativi; le parole consolano, restituiscono senso e autenticità.

In una luminosa domenica di novembre, Valeria si sente insolitamente allegra e dopo una breve passeggiata entra in una tabaccheria per comprare le sigarette al marito, casualmente nota una pila di quaderni, neri, lucidi, spessi, di quelli che si usavano a scuola, e sui quali, quando era ragazza, scriveva subito, in prima pagina, a grossi caratteri, il suo nome. Ne compra uno, dice di non sapere il motivo per cui è stata irresistibilmente attratta dal quaderno, ma sente sin dall’inizio che scrivere un diario è rischioso.

Tenere un diario significa avere dei segreti e per difenderli occorre anche saper mentire. L’acquisto del quaderno è stato preceduto da un altro gesto apparentemente banale, ma emblematico. Valeria ha comprato dei fiori non per abbellire la casa né per qualcuno dei suoi familiari, ma per sé, per tenerli in mano mentre cammina.

Tornata a casa, Valeria si accorge che è difficile nascondere il diario, non ha in tutta la casa un cassetto o un ripostiglio che siano suoi. Si propone perciò da quel giorno di far valere i suoi diritti. Il solo atto di comprare il quaderno mette dunque in moto la coscienza, muta i bisogni. Per scrivere c’è bisogno di pace, di solitudine e per restare sola in casa Valeria inizia a cercare scuse, a dire piccole bugie.

Chi scrive ha bisogno di intimità, di “una stanza tutta per sé”, come diceva Virginia Woolf, per poter cercare con agio le parole giuste, per mettere insieme i pezzi della propria soggettività, per rimodellare, attraverso la scrittura, la visione di sé e del mondo.

I fatti, fino ad allora, nella vita di Valeria si erano susseguiti come mera successione di eventi, attraverso il diario per la prima volta Valeria riflette sulle sue esperienze, individua un intreccio tra scelte, avvenimenti, desideri; può finalmente riavvicinarsi a sé, a Valeria. Nessuno, pensa, la chiama più così. Per i genitori è Bebè, per i figli è mamma, per il marito è mammà. All’inizio quel nomignolo le era perfino piaciuto, le sembrava rassicurante e che le desse valore, ora non più. Il nome designa l’identità di cui vuole riappropriarsi al di là dei ruoli, delle maschere sociali a cui si è conformata.

Le parole che Valeria scambia con il marito sono generalmente bonarie, ma asfittiche, logore, ormai inessenziali; quelle che scambia con la madre sono parole velate, allusive, quasi in codice; con la figlia prevale il non detto e dunque l’incomprensione. Il diario è forse un mezzo per ritrovare parole di verità, per ritornare alla Valeria della giovinezza: ogni volta che apre il quaderno, guarda il suo nome, scritto in prima pagina.

Il potere trasformativo della scrittura

Valeria decide dunque di tenere un diario, perché sente che quelle stesse parole che sono state usate per sottrarle senso, individualità, contengono una possibilità di liberazione. Giorno dopo giorno scrive, registra gli avvenimenti e il quaderno le impedisce di dimenticare. La scrittura obbliga a scavare, a puntare un fascio di luce nelle zone d’ombra, a mettere ordine tra le tessere di quel confuso mosaico che a volte sembra essere la vita.

A Valeria capita a volte di pensare che per vivere è talvolta necessario allontanarsi dalla vita, dimenticare, dimenticarsi. Pensa cioè che attraverso la pratica dell’oblio sia possibile adattarsi alla sfuggente mobilità dell’esistenza, ad una soggettività sfumata, al disorientamento che deriva dal mutamento che investe ogni cosa: corpi, sentimenti, desideri. Valeria sa, però, che tacere, trattenere le parole, togliere voce ai pensieri può essere anche fonte di sofferenza e che dire, esprimersi, può talora diventare un bisogno ineludibile, perciò aspetta con ansia il momento in cui può scrivere e dare così libero corso ad un fiume ricco che scorre in lei e che, dice, le duole come quando aveva troppo latte.

Per un verso sente che il tempo dedicato alla scrittura è un tempo colpevole, proibito, ha il rimorso di perdere tempo e di trascurare quelli che considera i suoi doveri e perciò si propone continuamente di distruggere il quaderno; per l’altro è consapevole che la scrittura le è necessaria per capire, per comprendere anche i piccoli eventi della vita, quelli apparentemente più insignificanti e nei quali a volte è riposto il significato più profondo dell’esistenza.

La pratica della scrittura è dunque vissuta in modo ambivalente, Valeria ne è attratta e alla stesso tempo se ne difende, perché intuisce che le parole sono uno strumento potente, capace di far saltare vecchi equilibri. Attraverso la scrittura vede il volto inedito delle cose. Il marito, i figli, la vita che conduce e soprattutto lei stessa: tutto sembra aver cambiato segno. Valeria si accorge di essere diversa da come gli altri immaginano che sia o da come lei stessa pensava di essere, si accorge poi di quanto i rapporti familiari siano mutati e segnati dallo scontento.

La scrittura si rivela una pratica perturbante, pericolosa che per un verso espone ai rischi connessi all’atto dello svelamento, del mettersi a nudo, per l’altro a quello opposto della falsificazione: “Ma forse tutto ciò che credo di vedere intorno a me da qualche tempo non è vero”.

Descrivendo, raccontando uno stato d’animo, un sentimento teme di tradirne l’intima sostanza. Valeria, comunque, continua a scrivere e insieme con le parole riaffiorano desideri, aspirazioni, aspetti di sé nuovi:

“Uscita dal portone mi sembrerebbe naturale incominciare a vivere una vita tutta diversa da quella consueta, sono invogliata di prendere strade che non sono nel mio itinerario quotidiano, incontrare persone nuove, a me finora sconosciute, con le quali poter essere allegra, ridere. Ho tanta voglia di ridere”.

Voglia di ridere

Ho tanta voglia di ridere: è un passaggio significativo. Il desiderio di ridere ricorre in molte opere di autrici del Novecento. Una risata è ad esempio il titolo di una famosa poesia di Sibilla Aleramo, il riso è presente in molte poesie di Amalia Guglielminetti, e al valore della risata è dedicato un articolo che Virginia Woolf pubblica nel 1905 su The Guardian. Ridere ha una funzione liberatoria, è un dire di sì alla vita, dà sollievo, risana, segna una rinascita; la risata può essere dissacrante, sovversiva, poiché riesce a smontare ruoli tradizionali e convenzioni. Forse per questo una secolare tradizione ha interdetto il riso femminile come un atto poco dignitoso, scomposto, indice di frivolezza o stupidità.

La scrittura sembra dischiudere dunque nuove possibilità, consente a Valeria un ritorno all’adolescenza, scrive su un tavolino, nella stanza da bagno, come da ragazza. Nell’adolescenza tutto è ancora possibile, spesso si vive nell’attesa di un evento straordinario che cambi il corso regolare della vita; l’albero delle possibilità è ancora pieno di rami, ricco di promesse, non esiste una sola strada da seguire, ce ne sono o sembrano essercene molte. Il diario aiuta Valeria a sciogliersi dai lacci di una quotidianità greve e le restituisce il senso della possibilità, l’attrae come la strada o meglio come le strade, sconosciute, mai percorse.

La rinnovata dimensione della possibilità stimola la voglia di ribellarsi all’esistente: “Ho pensato allora che sarebbe stato bello avere un momento di rivolta e accettare tutte le tentazioni, tutte le follie”. Insomma ciò che vorrebbe è abbandonarsi, spezzare il filo che lega le sue giornate sempre ordinate, regolari, troppo sagge.

Il tempo

Uno dei grandi temi del romanzo è il tempo. Scrivere il diario è una risposta al bisogno di fare, a quarantatré anni, un bilancio: “Mi sembrava d’essere giunta a un punto in cui sia necessario tirare le somme della mia vita, come mettere ordine in un cassetto in cui, per lungo tempo, tutto sia stato gettato alla rinfusa”. Fare un bilancio, sia pure provvisorio, le serve anche per ricominciare a vivere. “Gli anni – scrive – sono composti di tanti giorni che si susseguono come battiti di cigli e io vorrei fare ancora in tempo ad essere felice”.

La scrittura è una forma di cura finalmente rivolta a se stessa, che Valeria vuole intraprendere perché avverte con chiarezza, forse per la prima volta, di essere esposta alle ferite e alle minacce del tempo che le sta sfuggendo. Valeria avverte che occorre dare consistenza alla vita, e vita al tempo.

La scrittura coglie anche l’emergere del desiderio di amore e fissa sulla pagina sempre più chiaramente il mutamento, il naufragio della donna che è stata e l’affiorare di una donna nuova: “Camminavo svelta nel vecchio cappotto grigio. Nelle vetrine vedevo la mia figura, specchiata, e la guardavo con antipatia. Avrei voluto disfarmi della mia persona, togliermela di dosso con rabbioso sollievo: era come se fossi stanca di portare un pesante travestimento”.

La scrittura registra una trasformazione, la segue e nello stesso tempo la alimenta, la rende possibile. La “nuova” Valeria si innamora, ricambiata, di Guido, inizia ad uscire di nascosto con lui, progetta un viaggio segreto a Venezia. E ride, finalmente.

Tutto ciò che Valeria credeva chiaro e solido perde consistenza, l’ambiguità, la contraddizione le appaiono ora come le dimensioni dominanti della sua esistenza. Il tempo della scrittura è un tempo colpevole sottratto alla dimensione del dovere, perciò spesso scrive di notte. Quello della notte è un tempo intimo, nascosto, più autentico. Di notte nel buio delle loro stanze si riuniscono per parlare le ragazze di Nessuno torna indietro; di notte la protagonista di Dalla parte di lei matura l’impulso di uccidere il marito, nella notte parigina sono ambientate le storie di Nel buio della notte.

La storia

Sullo sfondo della crisi personale di Valeria e degli altri personaggi vi è certamente una crisi più generale, storica. Il tempo personale, privato, si intreccia a quello collettivo, al tempo della Storia. Il romanzo è ambientato nel 1950, e il tema della guerra, da pochi anni terminata, ricorre nei discorsi della madre di Valeria che ad essa attribuisce la decadenza economica della famiglia; e spesso è presente nei discorsi del marito, per cui la guerra è la principale responsabile del fallimento delle sue ambizioni professionali.

Ancora, la paura della guerra, di una nuova guerra, è per il figlio un alibi per non agire. Valeria stessa a volte legge la sua inquietudine anche in una chiave storica, le appare il risultato di una complessa e difficile epoca di transizione, la guerra ha distrutto il passato e il futuro appare incerto. Stretta tra la generazione precedente, quella della madre, e la nuova di cui fa parte la figlia, Valeria sente di non poter essere compresa:

“Sento tutto in me confusamente e non posso parlarne a mia madre nè a mia figlia perché nessuna delle due comprenderebbe. Appartengono a due mondi diversi: l’uno che è finito con quel tempo, l’altro che è nato da esso. E in me questi due mondi si scontrano, facendomi gemere. Forse è per questo che spesso mi sento priva di qualsiasi consistenza. Forse io sono solo questo passaggio, questo scontro”.

La Storia, apparentemente marginale nella narrazione, è dunque il contesto in cui Valeria, come Alessandra di Dalla parte di lei, matura le proprie esperienze e riflessioni. Il tempo storico del resto è introdotto subito, la prima pagina del romanzo si apre con un riferimento temporale: «26 novembre 1950»; nell’ultima pagina si legge «27 maggio 1951». Nell’arco di sei mesi Valeria vive intensamente e registra un percorso di autocoscienza profondo e contraddittorio che si conclude con una rinuncia. Scegliere la felicità, dire di sì alla vita richiede energia e coraggio. Con una suggestiva metafora Silvia, una delle protagoniste di Nessuno torna indietro, mostra quanto doloroso e accidentato sia il percorso di cambiamento e liberazione delle donne: “È come se fossimo su un ponte. Siamo già partite da una sponda e non siamo ancora giunti all’altra. […] Qualcuna si sporge troppo per meglio vedere il fiume, cade e affoga. Qualcuna stanca, si siede a terra e resta lì, sul ponte. Le altre, quale bene quale male, passano all’altra riva”.

Se Valeria, stanca, si è fermata nel mezzo del suo percorso, possiamo immaginare che la figlia Mirella, anche grazie a lei, nonostante le incomprensioni e i conflitti che segnano il loro rapporto, realizzi quella libertà che la madre si è negata:

“Non capisce che sono stata io a renderla libera, io con la mia vita dilaniata tra vecchie tradizioni rassicuranti e il richiamo di esigenze nuove. È toccato a me. Sono il ponte di cui lei ha approfittato”.

Il libro Quaderno proibito è disponibile al prestito al Museo di Storia Naturale di Foggia, in viale Giuseppe Di Vittorio, 31. Disponibile anche in ebook per il prestito digitale.

A cura di Ada Mangano

18 Marzo 2025

Per me Ada è stata una scoperta. Senza la sua analisi non avrei compreso appieno quello che la mia lettura, certamente troppo rapida, aveva soltanto intuito . Non ero presente ma mi è bastata questa lettura. Grazie.