capire e raccontare

come parlare della guerra ai bambini

Da piccolo ho giocato alla guerra. Allora la guerra era un ricordo fresco, una cosa di cui i genitori parlavano ancora. Tra ragazzini, si diceva, per prendersi in giro “scemo di guerra”. Erano chiamati così quelli che erano usciti scossi da un bombardamento, da una ritirata, dalla guerra. […] La storia che state per leggere vi insegna, prendendovi per mano, ad avere fiducia, ma non è la fiducia dei bambini piccoli, che non sanno niente; la fiducia di chi sa che ci sono delle cose brutte, però dentro di sé trova la speranza di superarle, di farcela, di tornare a giocare alle guerricole indolori da videogames o da cortile, o meglio ancora alla pace, dopo che per un po’ siamo stati grandi anche noi, per forza, e siamo stati forti.

Tratto dall’introduzione di Toni Capuozzo.

Se lo chiedono le madri e i padri, gli insegnanti e gli educatori, se lo chiedono tutti i “grandi” che hanno a che fare con i bambini. Figli e nipoti nati in questa parte del mondo. Qui, dove la guerra con le bombe e i carri armati, non si vede. Dove la guerra è un gioco, come fare la lotta o una partita a pallone. I nostri ragazzi non conoscono il rumore e l’odore delle armi. Non sanno di cosa sia fatta, una guerra. I più piccoli non l’hanno mai neanche studiata a scuola. Forse l’hanno vista in qualche film o nei videogames, quelli in cui più spari e più vinci.

Allora, come si fa a migrare dalla realtà pulita e ricca dei bambini, a quella nuda e cruda della vita vera? Che cosa si può dire a un bambino che ci chiede il perché del fuoco, dei morti, delle macerie? Cosa, invece, non si dovrebbe dire mai? Come possiamo spiegare ai nostri piccoli, vulnerabili e freschi, le ragioni di un conflitto, delle guerre tutte, che fatichiamo a comprendere anche noi adulti?

Abbiamo dalla nostra una responsabilità immensa. Quella di cercare, e di trovare, delle risposte credibili. Perché qualcosa bisognerà pur dire. Risposte che siano il più possibile oneste, aderenti al vero, non menzognere, anche se dolorose. I bambini sono piccoli, mica scemi. Capiscono e colgono. Assorbono come spugne. In qualche modo a loro già arriva quanto accade, anche se non diciamo niente. Siamo tenuti a dire, invece.

Dobbiamo chiedere aiuto alla parola e a certi libri che di parole buone sono fatti. Perché da soli non ce la possiamo fare.

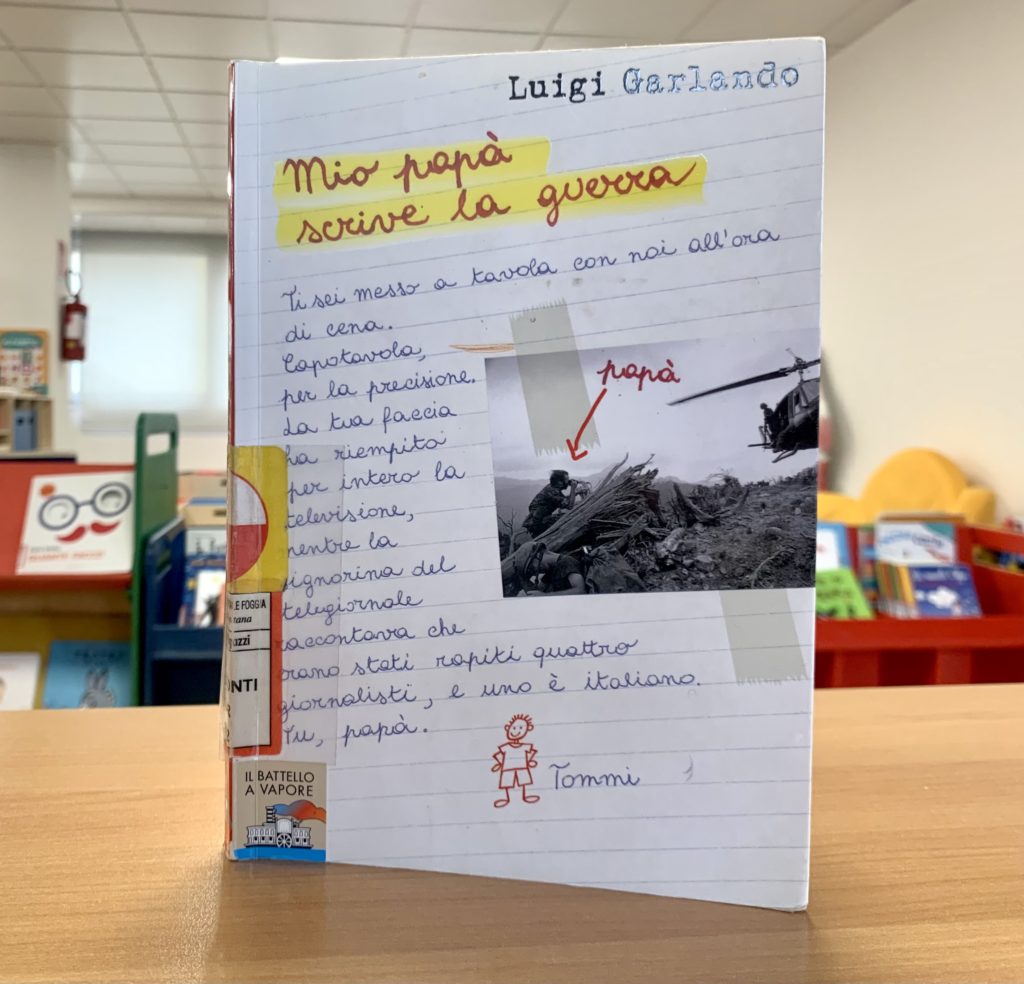

Mio papà scrive la guerra è uno di questi. Lo ha scritto Luigi Garlando, giornalista con due grandi passioni, la scrittura e il calcio, noto ai giovanissimi lettori per la collana Gol! edita da Piemme.

Questo romanzo non parla di bei tiri in porta o di rigori mancati, ma della guerra.

La notte del 20 dicembre Livio Sala, inviato speciale in Afghanistan, viene sequestrato sulla strada per Kabul, insieme a tre suoi colleghi. Suo figlio Tommi lo viene a sapere dalla televisione, mentre sta cenando con sua madre.

Il racconto dei fatti arriva a noi in forma epistolare, al ritmo serrato delle lettere che il padre e il figlio si scrivono. Nella narrazione si incastrano due mondi opposti: da una parte c’è l’orrore della guerra, dall’altra la quotidianità del ragazzo. Da una parte la prigionia che il padre descrive dal fondo della buca nel quale è segregato; dall’altra la cameretta nella quale il figlio si “rifugia” per scrivere e così ricongiungersi – sia pure da lontano – a suo padre. Là, il pericolo, la morte che soffia sul collo; qui, le sicurezze di sempre, i compagni, la scuola, la famiglia, ma dilaniate da questa assenza. A inglobare tutte queste voci, il valore della parola. La parola scritta perché l’altro sappia, perché qualcuno senta. Perché una traccia resti.

La parola serve a entrambi. Padre e figlio, mentre vivono solitudini diverse, vi fanno entrambi ricorso. Il padre perché crede nel potere dell’informazione, che senza scrittura neanche esisterebbe. Il figlio – qui simbolo del nuovo, squarcio aperto sul futuro – perché, forse inconsciamente, attraverso la parola, recupera fiducia e speranza. Tenute insieme, le parole tutte, ricompongono un mondo fatto di luoghi noti, presenze rassicuranti, attese. Impediscono al figlio e al padre di andare in pezzi. Si scrive, si raccontano storie, ci si rivolge all’altro, per restare interi, per rimanere aderenti a sé.

Si comprende, attraverso queste pagine, quanto prezioso sia il giornalismo di guerra, che l’autore nel racconto definisce Giornalismo con le scarpe, proprio perché serve esserci, nei luoghi, coi propri piedi, coi propri passi. Ben più di un mestiere dunque, un’azione che richiede dedizione assoluta e che comporta, com’è noto, un’alta quota di rischio. Senza questo filo diretto, non sapremmo nulla di come vanno realmente le cose. “Fare il giornalista di guerra, Tommi, non vuol dire soltanto descrivere le battaglie, ma anche cercare di capire chi vuole queste guerre e chi ci guadagna a farle. Capire e raccontare”. Così scrive Livio al figlio. Ed è, questa, una grande verità.

Dopo nove giorni di prigionia, Livio Sala viene liberato. Due suoi colleghi resteranno uccisi dai guerriglieri e non faranno mai più ritorno a casa.

Mio papà scrive la guerra fa parte della collezione della nostra Biblioteca dei Ragazzi. È tra le proposte di lettura di questi ultimi giorni, perché anche da noi, avversi ad ogni forma di guerra, arrivi forte e chiara attraverso i libri, la nostra idea di Pace.